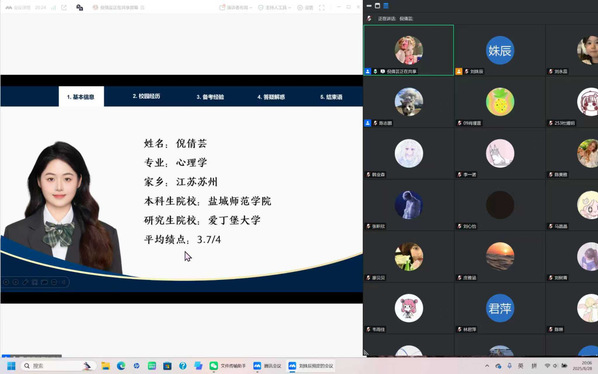

为帮助新生快速适应大学生活,打破认知壁垒,明确成长方向,8月28日晚,教育科学学院邀请2025届应用心理学专业优秀毕业生倪倩芸作为“当‘过来人’遇见‘新面孔’:我的四年,你的起点”主题分享会第9期分享者。以不懈努力敲开世界名校大门,倪倩芸成功申请到英国爱丁堡大学研究生。从校园里的深耕学习,到跨越国界的追梦之旅,倪倩芸的故事里,藏着关于“勇气”与“远方”的独特注解。

一、绩点里的“基本功”:把当下的每一步踩实

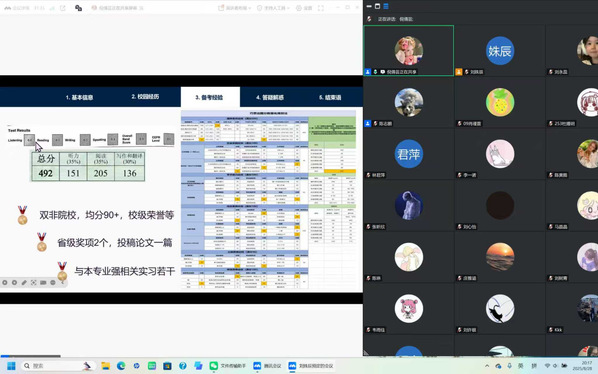

在倪倩芸的大学词典里,“绩点”从来不是冰冷的数字,而是打开更多可能的钥匙。她的绩点换算成百分比高达90多分,这背后藏着的,是“不轻视任何一堂课”的认真——不旷课、紧跟老师节奏复习、认真对待每一次作业。她认为,心理学的课程不算难,但需要沉下心,无论是专业课还是公共课,每一分成绩都会汇入最终的平均绩点,就像搭积木,少一块都可能影响整体的稳固。

这份对“基本功”的重视,让倪倩芸在申请研究生时拥有了坚实的底气——许多海外院校会根据绩点划分档次,而高绩点为她争取到了与更优质院校对话的机会。她的经历给了大一新生提醒:别觉得大一还早,每一次课堂专注、每一份作业认真,都是在为未来攒“筹码”。

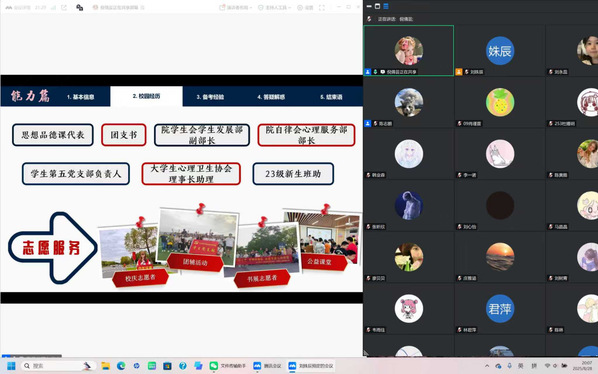

二、从“犹豫者”到“掌舵人”:学生工作里的勇气修行

初入大学时,倪倩芸也曾是个“怕出错”的学生。大一上学期因疫情线上开学,她在是否竞选思想品德课代表的岔路口徘徊时,好朋友的一句“这很有意义”,让她鼓起勇气迈出了第一步。

这个看似微小的职位,成了倪倩芸能力生长的“练兵场”——沟通协调、组织事务,慢慢在同学心中种下“靠谱”的印象,也为后来竞选团支书铺了路。但之后团支书的工作并不轻松,从组织团建到筹备团课,琐事繁杂又容不得差错。她曾因怕出错而陷入内耗,却也在跌撞中悟透:与其被“怕犯错”困住,不如学会筛选优先级,让能力跑在情绪前面。

那些在学生工作里摔过的跤、解决过的难题,最终都变成了她的“铠甲”。倪倩芸告诉大家,要勇敢地抓住机会,自信地做自己,哪怕一开始做得不完美,也是在为“更从容”积蓄力量。

三、志愿服务这个“大世界”:在碰撞中拓宽视野

如果说课堂是知识的“训练场”,那志愿活动便是倪倩芸的“社会课堂”。在校内校外的志愿经历里,倪倩芸遇见过需要耐心沟通的小朋友、行动不便的老人,接触了形形色色的陌生人。这些看似零散的相遇,却悄悄重塑了倪倩芸的思维方式,拓宽了倪倩芸的视野。她建议新生多去试试,让自己在实践中熟悉世界,也熟悉自己。

四、逐梦路上的“适配法”:在试错中找对方向

倪倩芸决定申请海外研究生,源于大二时老师的一句提醒。考虑到国内考研的长战线可能让自己焦虑,而英联邦一年制硕士更适配自己的节奏,她和家人商量后,坚定了“走出去”的方向。

语言关曾是她的“拦路虎”。雅思口语屡次不达预期,她便果断转考更侧重听力和阅读的PTE;为了让申请材料更亮眼,她跟着学校老师做留守儿童学校适应的课题,参与省级项目、发表论文,还在苏州一家特殊儿童服务机构见习——而这些与“儿童与青少年心理”强相关的经历,成了申请时的“加分项”。

倪倩芸提到,申请的过程不是“死磕一条路”,而是找到适合自己的赛道。她拿到过新加坡、香港、英国等地的Offer,最终选择爱丁堡大学,也正是看重其全球排名与专业匹配度,就像穿鞋,合不合脚,只有自己知道。

从校园到世界,倪倩芸的故事告诉我们:所谓“远方”,从来不是突然抵达的奇迹,而是由无数个“认真对待当下”的瞬间串联而成。勇气不是天生的,而是在一次次“试试看”里积累的;机会不是等来的,而是在做好准备时接住的。愿同学们从这些“过来人”的故事里,找到属于自己的节奏,在接下来的四年里,既敢迈出第一步,也能走好每一步。